4 minuti per la lettura

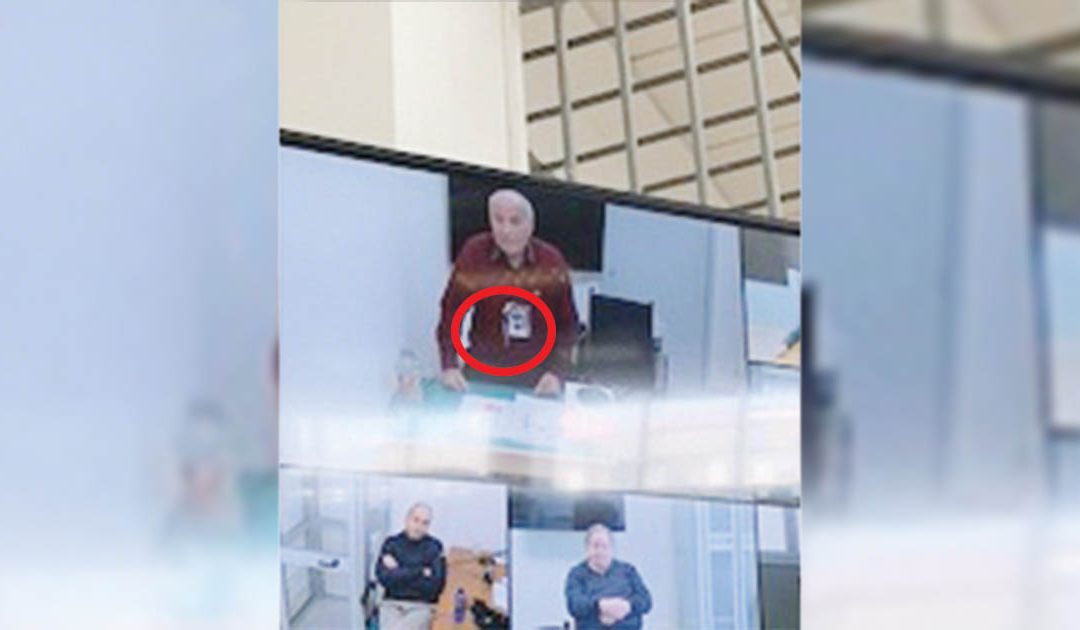

CUTRO – «Non tradirò mai Gesù Cristo». Si sbatte il petto dove si è attaccata alla meno peggio una penzolante foto del Santissimo Crocifisso di Cutro, Alfonso Mannolo, l’83enne presunto boss della frazione San Leonardo, ritenuto il vertice indiscusso dell’omonima famiglia di ‘ndrangheta che da decenni impone il racket sui villaggi turistici della zona e tra le sue specialità ha il narcotraffico.

Si sbatte il petto mentre rende dichiarazioni spontanee in videoconferenza dal carcere di Rovigo e rivolgendosi al Tribunale penale di Crotone, dinanzi a cui è in corso il processo Malapianta, dice la sua verità. «Neanche un filo di bugia».

Ha scelto il giorno della requisitoria per dire la sua e, forse, mandare messaggi in un codice da decriptare. Si sbatte il petto, sta in piedi perché in piedi, dice, lo fa stare la «rabbia» anche se accanto ha una sedia a rotelle; rabbia dopo le «indagini a senso unico della Guardia di Finanza» e un processo, a suo dire, frutto di «non attenzione».

Si sbatte il petto e incarna l’iconografia della ‘ndrangheta, tra richiami continui alla religiosità – «soltanto io e Dio sappiamo quanto ho sofferto» – e al Welfare delle mafie, sostanzialmente ammettendo di aver imposto assunzioni di persone del luogo ai vertici del gruppo Maresca, titolari del villaggio Serenè di San Leonardo di Cutro, ma soltanto dopo il rifiuto opposto dal patron all’assunzione di suo genero Fiore Zoffreo poiché l’imprenditore diceva che «la polizia gli avrebbe fatto un mazzo così».

«Allora ti calmi e prendi a lavorare solo gente di San Leonardo». La chicca, però, è, forse, quando Mannolo si spinge a definire la guardianìa «un male necessario, come il matrimonio».

Non erano estorsioni, insomma, ma vigilanza. E chissà se si è voluto tirare qualche sassolino dalla scarpa quando ha affermato che il testimone di giustizia Govanni Notarianni, titolare del villaggio Porto Kaleo, uno che «viene in aula col viso d’angelo» ma «voleva fare il comandante», lo avrebbe addirittura incaricato di uccidere Gianfranco Barberio, ex compagno di sua madre, Carla Rettura, proprietaria dello stabilimento. «È la prima volta che mi esce questo discorso, dopo che ho sofferto, ma mi disse di ammazzarlo».

Neanche a Porto Kaleo avrebbe imposto tangenti, dice Mannolo, perché 250mila euro, secondo il suo ragionamento tutto da appurare, sarebbe stato il prezzo per l’accordo che aveva con la Rettura perché egli intervenisse per favorire l’aggiudicazione del villaggio all’asta, facendo scendere il prezzo fino a sei miliardi di ex lire. «Un anno e mezzo sono andato avanti e indietro da Crotone», dice Mannolo che racconta di un incontro con un avvocato, guarda caso defunto da anni, che gli avrebbe chiesto 30 milioni di ex lire per aggiustare la procedura. «Il villaggio ora è tuo», avrebbe detto il legale dopo il presunto patto collusivo. Ecco perché quando il colonnello Emilio Fiora, ex comandante provinciale delle Fiamme gialle di Crotone che condusse l’operazione Malapianta, riteneva di aver fatto luce sulle estorsioni del clan Mannolo, al presunto boss veniva «da ridere».

E chissà se c’è un messaggio cifrato in quel «posso salutare la madre ma non il figlio» da parte di Mannolo. Alla fine dei conti, egli stesso ammette di non essere stato uno «stinco di santo» e di essersi «difeso quando era il momento» ma di non aver «mai fatto rapine e omicidi». Né ha «fatto parte di famiglie», s’intende di ‘ndrangheta. Però, aveva «tanti amici», dice. Chissà se si riferisce alla relazioni massoniche che, secondo gli investigatori, gli consentivano di appianare vicende giudiziarie.

E «qualcosa» ai figli doveva pur lasciare, dice con riferimento al tesoretto da 350mila euro in contanti scoperto dopo le rivelazioni del figlio pentito, Dante. Ma i suoi figli li ha messi sempre «a lavoro», per esempio Remo, suo coimputato, che era «era sempre al villaggio Porto Kaleo e quando tornava a casa giocava a calcio». Ma quali estorsioni, ma quali imposizioni di assunzioni. Casa, lavoro e pallone, insomma. E meno male, a proposito di omicidi, che «è arrivato Gratteri altrimenti i morti non si contavano».

Messaggi in codice? Difficile dirlo, ma gli inquirenti sospettano che non ci sia soltanto folklore dietro quel riferimento al procuratore distrettuale di Catanzaro nei cui confronti, come emerge dall’inchiesta che ha portato all’operazione Malapianta, proprio uomini dei clan di San Leonardo progettavano un attentato tant’è che fu innalzato il livello di sicurezza. Messaggi in codice, forse, pure quando ha augurato «buon lavoro a tutti tranne che a Notarianni», che a dire del boss avrebbe concordato con gli investigatori le dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti altrimenti la Finanza gli avrebbe chiuso il villaggio. Detto da uno che – altra frase topica – sostiene che «la ‘ndrangheta è la macchina più buia che ha conosciuto».

Ma chissà se con queste affermazioni Mannolo ha fatto autogol, perché difatti ha ammesso il racket quando ha detto che lui soldi delle estorsioni non ne prendeva in quanto andavano a Nicolino Grande Aracri, il capo della “provincia” di ‘ndrangheta di Cutro, e a Leonardo Zoffreo, suo coimputato. Glieli portava, sempre a suo dire, suo genero Fiore Zoffreo, quello che i Maresca non volevano assumere neanche se lui glielo avesse chiesto «100 volte»; quello che s’è beccato 20 anni nel filone processuale del rito abbreviato.

Chissà se era questo il tassello che mancava agli inquirenti ai quali, comunque, la versione di Mannolo non deve essere apparsa attendibile. Tant’è che per lui il pm Antimafia Andrea Buzzelli ha chiesto la pena più alta nel processo Malapianta: 30 anni di reclusione.

COPYRIGHT

Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA