L'imprenditore Mario Dodaro

INDICE DEI CONTENUTI

Essere imprenditori in Calabria significa dover mettere in conto che la ‘ndrangheta un giorno si presenti per chiedere una parte dei tuoi guadagni in cambio di protezione. Ma protezione da cosa? Protezione da sé stessa, perché se vuoi continuare a lavorare paghi, altrimenti chiudi o muori.

In tanti, purtroppo, hanno scelto di sopravvivere, convivendo con un sistema criminale che diventa sempre più oppressivo e che spesso, alla fine, finisce con l’appropriarsi di realtà produttive realizzate in tanti anni di lavoro e grandi sacrifici.

Accanto a queste storie di violenza subita, c’è chi, invece, ha opposto una ferma resistenza alla ‘ndrangheta, pagando con la vita la propria scelta di libertà.

Tanti i caduti sul campo, tante le storie esemplari che ancora oggi devono far riflettere sul valore del dissenso, su quel no urlato spesso in solitudine e che non è neanche servito a far ottenere a molti imprenditori, il giusto riconoscimento del loro valore.

Antonio Musolino, ucciso il 31 ottobre 1999

Antonio Musolino, impresario edile di Benestare, fu ucciso il 31 ottobre del 1999, per non essersi piegato alle richieste estorsive della ‘ndrangheta.

Aveva 54 anni e tre figli. Era un uomo silenzioso, concreto, naturalmente autorevole, imbevuto di una profonda cultura del lavoro e del sacrificio che lo portavano a impegnarsi fino in fondo per realizzare i suoi progetti di vita.“Iniziò a lavorare già a tredici anni – racconta la figlia Rosaria -. Proveniva da una famiglia umile, modesta. Suo padre faceva il muratore e ancora ragazzino se lo portò a Milano per imparare il mestiere. Papà aveva un sogno: realizzare un giorno un’impresa tutta sua. Frequentò solo le scuole elementari, la licenza media e il diploma di geometra li conseguì da adulto, alle scuole serali”.

Antonio riuscì a realizzare ben presto il suo sogno e diventare impresario. Il frantoio fu un’altra passione che arrivò dopo. Quando lo misero in vendita lo acquistò rendendolo in breve moderno ed efficiente.

“Papà – spiega Rosaria – utilizzava il frantoio prevalentemente per lui perché aveva delle piante di ulivo e per pochi, piccoli produttori della zona. Diciamo che non ha mai rappresentato una fonte di reddito ma un’attività di tradizione che gli piaceva mantenere in vita. Mio padre lavorava moltissimo ed era molto legato alla sua famiglia. Le sue origini modeste lo avevano fortemente condizionato e sapeva, fin dalla più tenera età, che tutto era sulle sue spalle e che doveva guadagnarsi da vivere con il sudore della propria fronte. Il genitore non avrebbe potuto aiutarlo e questo, probabilmente, gli diede fin dalla più giovane età, maggiore consapevolezza sulle sue capacità personali. Mio padre non fece mai un giorno di vacanza e questo, a posteriori, rappresentò per mia madre sempre un grande rimpianto. Insieme avevano fatto grandi sacrifici senza mai poter godere di un giorno rubato al lavoro. Lo uccisero di sabato, durante il primo giorno di lavoro al frantoio che si trovava nel paese. La sera insieme a mio fratello e a mia madre, si fermò per pulire tutti gli attrezzi utilizzati per la spremitura delle olive. Io mi trovavo a casa della mia futura suocera. Mi raccontarono dopo che che da una Fiat uno due persone con il volto travisato, si fermarono davanti alla porta del frantoio e iniziarono a sparare. Mio padre era di spalle e fu colpito da una raffica di proiettili. Intervenne subito la guardia medica e poi i miei fratelli decisero di portarlo subito in ospedale a Locri. Ma quando arrivarono era già morto”.

Antonio Musolino qualche anno prima aveva ricevuto delle richieste estorsive e lui era corso a denunciare collaborando attivamente con le forze dell’ordine. Inoltre, non aveva mai accettato le imposizioni fatte per assumere nella sua impresa operai che gli venivano raccomandati. Lui rivendicava il diritto di decidere pienamente chi doveva affiancarlo nel lavoro. Non era una persona abituata a piegare la testa e non lo fece neanche davanti agli uomini della ‘ndrangheta. La sua famiglia non ha mai ottenuto giustizia.

Antonino Polifroni, ucciso il 30 settembre 1996

“Mò cu to figghju nda pigghjamu”. Minacce a lui e alla sua famiglia, telefonate, lettere, attentati sui cantieri e colpi di fucile sparati prima solo per ferire, poi quel 30 settembre del 1996, per togliergli la vita.

La ‘ndrangheta voleva farlo cedere a tutti i costi per annoverarlo, a pieno titolo, in quell’esercito di vinti che assicuravano entrate certe e potere sui territori. Ma Antonino Polifroni, classe 1947, orfano di padre carabiniere e cresciuto tra le intemperie del dopoguerra, da una madre rimasta sola troppo presto, aveva la scorza dura e soprattutto la consapevolezza che con la fatica e l’impegno avrebbe potuto costruire la sua fortuna. E così è stato. Da adolescente conseguì un brevetto di tornitore meccanico all’Istituto per orfani di guerra a Lecce. A 16 anni lavorava già come muratore e lentamente, mattone su mattone, cresceva, si organizzava con altri artigiani dell’edilizia per fare impresa. A 19 anni si sposò e l’anno dopo ebbe il suo primo figlio, Bruno. Poi arrivarono Enzo, Gianpiero, Leandro, Nicoletta e Danilo.

“Mastru Ninu”, sempre con i piedi ben saldati a terra, spostò presto la sua attenzione verso i lavori pubblici, ponti, strade. I suoi cantieri erano sicuri, affidabili. La sua capacità imprenditoriale pubblicamente riconosciuta. Nel 1976 raggiunse l’ambito traguardo di iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori, il primo a Varapodio, e con i successi e i guadagni arrivarono anche le richieste estorsive. La ricchezza andava condivisa. Così pensavano gli uomini di ‘ndrangheta che curavano gli interessi dei padrini della piana. Lo si evince dalle telefonate registrate dal figlio Bruno, nelle quali si chiedeva ripetutamente a Nino il pagamento di 100 milioni di vecchie lire, poi diventati 150, perché lui non voleva ascoltare “i consigli degli amici”.

“Papà lavorava come un pazzo dalla mattina alla sera e questo lo rendeva consapevole e forte davanti alle richieste che gli venivano fatte – spiega Bruno -.Sarebbe stato pronto a offrire occupazione nella sua impresa, ma a dare i soldi che lui guadagnava onestamente a gente che riteneva fosse un suo diritto averli con la prepotenza, questo proprio no. Lui rifiutava questa logica e sapeva bene il rischio che correva. Ma nonostante tutto non si è mai piegato”.

Il figlio ricorda la tensione del padre, i giubbotti antiproiettile da indossare per andare al lavoro e le serrande di casa abbassate appena iniziava a fare buio. Ai ragazzi veniva persino proibito di uscire la sera. Ma Nino non poteva e non voleva accogliere quelle richieste. Glielo impediva la sua coscienza di uomo libero che si era fatto da solo trasportando, ancora adolescente, le pietre dal fiume per costruire le case. Glielo vietava la consapevolezza che sarebbe diventato una marionetta nelle mani di uomini violenti e ignoranti e soprattutto la certezza che avrebbe lasciato ai suoi figli un’eredità sulla quale sarebbe gravata una ipoteca difficilmente estinguibile.

Vent’anni di resistenza, ferite nel corpo e nell’anima. Due attentati a colpi di fucile che lo raggiunsero in parti non vitali, sotto gli occhi dei figli. Minacce continue e richieste sempre più invasive nella sua attività di imprenditore come la rinuncia a gare pubbliche o l’imposizione di subappaltatori e di fornitori. E Nino rispondeva: “Io i lavori me li faccio da solo con i miei operai e con le mie attrezzature”. Sempre fermo nelle sue convinzioni fino alla fine.

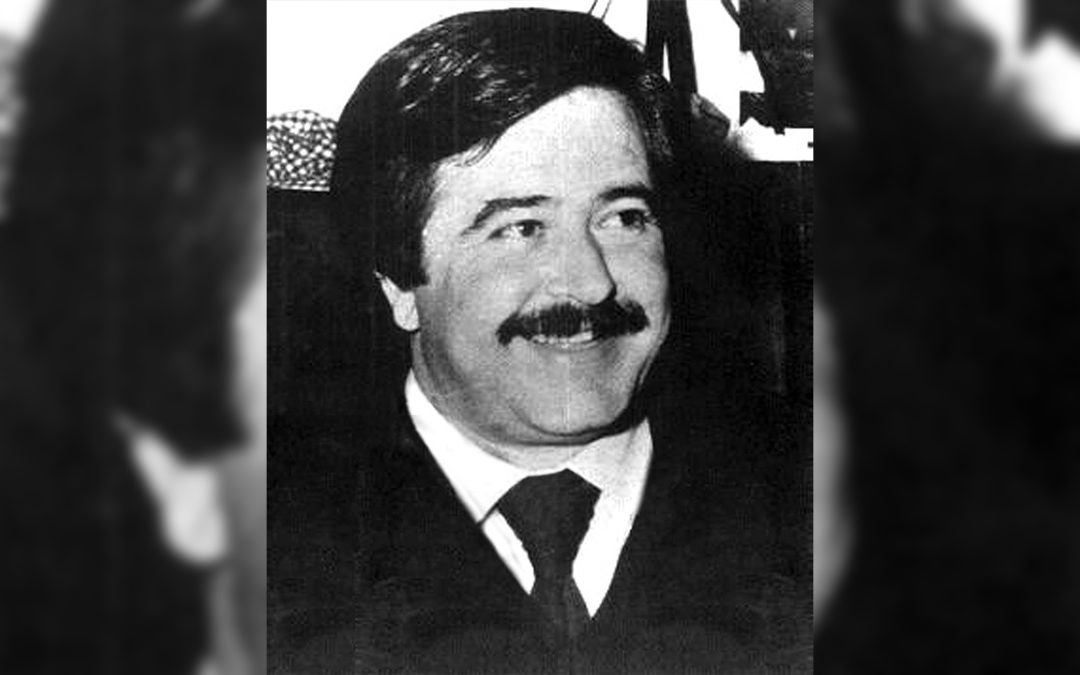

Mario Dodaro, ucciso il 18 dicembre 1982

Aveva 43 anni l’imprenditore cosentino Mario Dodaro quando fu ucciso. Pioveva a dirotto quel 18 dicembre del 1982 e lui stava ritornando a casa da sua moglie Lisa e dai suoi figli Francesco e Antonella. Era felice, stava per diventare padre per la terza volta e alcuni giorni prima, assalito dall’euforia della lieta notizia, aveva voluto addobbare personalmente l’albero di Natale.

Quella mattina aveva anche festeggiato all’interno del suo salumificio con i suoi dipendenti, l’imminente arrivo delle feste e solo dopo averli aiutati a sgomberare i tavoli, si era congedato da loro. Ma chi era Mario Dodaro? Sono le stesse parole della moglie Lisa, nel raccontarlo qualche tempo fa, a far intravedere quanto fossero forti i valori morali che lo animavano: “Un giorno mio marito mi chiese se i soldi che mi dava per la spesa erano sufficienti per acquistare tutto ciò che serviva in famiglia. Rimasi interdetta davanti a quella richiesta e addirittura pensai a un controllo da parte sua. Ma quando capì cosa aveva suscitato in me quella domanda, mi tranquillizzò spiegandomi che voleva solo capire se pagava abbastanza i suoi collaboratori”.

Mario iniziò a lavorare molto presto nella macelleria di suo zio. In poco tempo apprese i segreti del mestiere e già a 17 anni volle provare a camminare sulle proprie gambe. Riuscì ad ottenere un prestito ed aprire la sua prima macelleria. Appena sentì la sua attività più solida, scrisse ai suoi fratelli che nel frattempo erano emigrati all’estero, e gli chiese di ritornare per dargli una mano, perché “L’America era qua” e non dove erano andati a cercarla. Le macellerie Dodaro cominciarono a essere presenti in più zone della città Mario rivelò presto tutto il suo talento. Era capace di creare business e di coinvolgere emotivamente le persone nei suoi progetti imprenditoriali. Lui non aveva dipendenti ma collaboratori, persone con le quali condividere un’idea di futuro, di benessere, non solo per la sua famiglia, ma per tutti coloro che partecipavano alla creazione e al consolidamento delle sue iniziative. Una famiglia parallela la sua azienda, con la quale gioire per i successi e stringersi per affrontare le difficoltà.

A contrada Andreotta di Castrolibero, dove aveva dato vita insieme ai suoi fratelli, nel 1968, al suo salumificio e aveva installato il suo quartier generale, si mise al servizio della giovane comunità aiutando la nascita delle agenzie di socializzazione sul territorio come la Chiesa, la scuola, le associazioni sportive. Con il parroco don Gino Luberto, al quale lo legava un’amicizia profonda, diedero vita alla parrocchia “Sacra Famiglia” e alla costruzione della prima chiesa sul territorio. Dodaro fece anche l’esperienza della politica e fu dirigente della squadra di calcio del Cosenza. La sua grande capacità relazionale, frutto di esperienza di strada e di rispetto e comprensione intima dell’altro, gli fecero guadagnare sul campo un ruolo di primo piano. E non solo perché era pronto ad aiutare economicamente tutte le più significative iniziative. Godeva della stima e della fiducia dei suoi fornitori e di tutte le aziende italiane ed estere con le quali collaborava e che avrebbero fatto di tutto per mantenere gli impegni presi con quell’imprenditore del Sud partito da zero, che aveva solo la quinta elementare e la profonda voglia di costruire un mondo migliore.

Una settimana prima della sua morte, Mario raccontò ai suoi familiari di aver allontanato, con grande fermezza, cinque persone che erano andate al salumificio – e non era la prima volta che avveniva – a chiedergli di pagare una tangente di 200 milioni di lire. Lui gli aveva risposto che era pronto a dargli un lavoro se volevano, ma soldi no. Di questi episodi aveva parlato anche con alcuni carabinieri e altre persone ma in forma soltanto confidenziale. Non aveva presentato ancora una denuncia. Sperava in cuor suo che il suo rifiuto li facesse desistere dal continuare con le richieste estorsive. Ma così non è stato. I suoi assassini lo hanno atteso sotto casa e gli hanno sparato davanti ai suoi figli.

Lisa Dodaro, nonostante il dolore per la perdita del marito, sei mesi dopo diede alla luce Maria Gabriella, la bambina a cui Mario fece appena in tempo a scegliere il nome.

TI potrebbe interessare

COPYRIGHT

Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA