6 minuti per la lettura

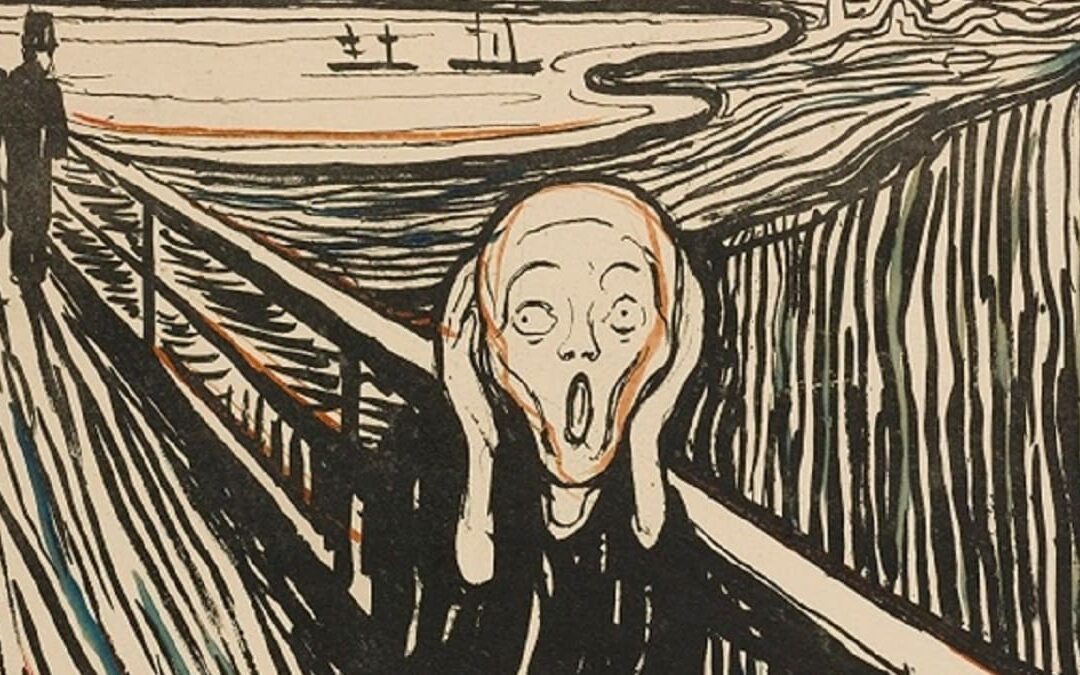

Capita a tutti di fare i conti, prima o poi, con il sentimento della paura. Accade magari all’improvviso, alla presa di coscienza di un avvenimento avverso; così come può accadere anche con un processo lento, alla stregua di una goccia continua che pian piano incrina le nostre certezze e ci rende timorosi. La paura è certamente personale, eppure può essere anche un fatto collettivo. Da un punto di vista sociologico, interessante è quindi comprendere in quale modo il sentimento della paura possa espandersi e diventare un fatto sociale, che prescinde quindi da peculiari aspetti dei singoli che si intersecano anche con altre cause per diventare invece un sentimento collettivo.

Ciò dipende, principalmente, dal fatto che la paura è appunto prevalentemente un sentimento sociale, in quanto si articola attraverso il filtro delle categorie culturali con le quali ordiniamo il mondo e l’esperienza. Detto in altri termini, la paura rappresenta lo specchio della qualità dei nostri valori e delle nostre relazioni quotidiane. La domanda allora diventa un’altra: da cosa dipendono il nostro sistema di valori e la scelta della qualità e quantità delle nostre relazioni sociali?

Certamente, da questo punto di vista la sensazione di provare il sentimento della paura dipende dal livello di avversione al concetto di rischio che, nelle società occidentali, tende ad innalzarsi in maniera spropositata: si tratta in effetti, spesso, di una sorta di esaltazione del principio di precauzione, una sua lettura ‘forte’. Qualcuno ipotizza che questa strada, laddove intrapresa in modo ingombrante, possa inevitabilmente condurre ad una stagnazione tecno-scientifica ed economica: ma non è questo il punto centrale che ci interessa in questa sede.

Da cosa dipende questo ricorso esasperato alla cultura dell’eccesso di precauzione? Il parere di un esperto del calibro di Frank Furedi, sociologo inglese dell’Università del Kent, autore del volume “La politica della paura” è abbastanza esplicativo. In prima istanza, una sorta di ritorno a superstizioni premoderne, secondo le quali ogni incidente nasconderebbe una lezione da imparare. Nel Medio Evo la mano di Dio o del Diavolo era vista dietro ogni sciagura: oggi sarebbe l’intervento maligno di entità governative o commerciali a svolgere questo ruolo, ma la sostanza, nei fatti, non cambia. In seconda battuta, oggi pare che siamo diventati tutti vittime. Non siamo più in grado di superare le avversità, di tornare alla vita normale dopo una sciagura: anzi, siamo incoraggiati ad assumere il ruolo di vittime a vita. Una sorta di società che da cittadini si trasformano in “pazienti”.

Siamo di fatto orientati ad un approccio che ha come mantra il pensiero del “Non si sa mai”: la vita quotidiana spesso è presentata come sempre più pericolosa. L’innovazione, la scoperta di un nuovo medicinale, di una nuova sostanza chimica, di una nuova forma di energia, vengono presentate come qualcosa che potrebbe nascondere chissà quali conseguenze, misteriose, irreversibili e potenzialmente catastrofiche. Concentrandoci su teorici “worst case scenarios”, le peggiori ipotesi possibili, perdiamo di fatto la capacità culturale di gestire il rischio. Senza dimenticare che va sempre più riducendosi il concetto di autonomia individuale: siamo tutti deboli e vulnerabili, e come tali siamo quindi tutti a rischio di dipendenza. La lista da questo punto di vista è lunghissima: droghe, alcol, sesso, shopping e chi più ne ha più ne metta, con il risultato che sempre più gruppi sono rappresentati come deboli e vulnerabili.

Che si tratti di donne, bambini, anziani, minoranze etniche o artisti, poco cambia nella sostanza. Più si allunga la lista delle possibili dipendenze, più di abbassa la soglia per essere considerati dipendenti, da qualsivoglia cosa. Nonostante questo scenario, comunque, le società continuano ad essere in grado di produrre innovazione: quello che resta preoccupante è l’atteggiamento culturale nei confronti del rischio e della paura, che alla fine risulta condizionare (spesso a vantaggio di pochi) i comportamenti collettivi di vasti strati di popolazione.

Si tratta di quello che il sociologo americano Barry Glassner ha denominato “cultura della paura”, un concetto secondo cui si può incitare la paura nel pubblico, in generale per raggiungere obiettivi politici o lavorativi attraverso il pregiudizio emotivo. A sostegno gli esempi potrebbero essere molti. Da quello relativo alle considerazioni del leader nazista Hermann Göring, che a suo tempo ha spiegato come le persone possano essere spaventate con lo scopo di sostenere una guerra che altrimenti avverserebbero: a suo avviso bastava affermare di essere sotto attacco e denunciare i pacifisti per mancanza di patriottismo e conseguente esposizione del Paese al pericolo. Funzionerebbe così allo stesso modo in tutti i paesi.

Paradossalmente simili le conclusioni dell’ex consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Zbigniew Brzezinski, il quale ha sostenuto come l’uso del termine “Guerra al terrore” fosse inteso a generare deliberatamente una cultura della paura proprio perché la paura stessa “oscura la ragione, intensifica le emozioni e rende più facile per i politici demagogici mobilitare il pubblico per conto delle politiche vogliono perseguire”.

Cambiando totalmente contesto, la studiosa brasiliana Maria Helena Moreira Alves ha scoperto che una “cultura della paura” è stata implementata come parte della repressione politica nel suo paese fin dal 1964: le tre componenti psicologiche della cultura della paura includevano il silenzio attraverso la censura, il senso di isolamento e una convinzione generalizzata che tutti i canali di opposizione fossero chiusi. In quel caso ha prevalso, a suo avviso, un sentimento di completa disperazione, oltre al ritiro dall’attività dell’opposizione.

Altro accenno riguarda quello degli accademici britannici Gabe Mythen e Sandra Walklate, i quali affermano che a seguito degli attacchi terroristici a New York, Pentagono, Madrid e Londra, le agenzie governative hanno sviluppato un discorso sul “nuovo terrorismo” in un clima culturale di paura e incertezza. I ricercatori britannici sostengono che questi processi hanno ridotto le nozioni di sicurezza pubblica e creato una immagine semplicistica di un “Altro terroristico”, non bianco, una rappresentazione che ha ovviamente conseguenze negative per le minoranze etniche nel Regno Unito.

In realtà il discorso potrebbe essere ancora più ampio: la cultura della paura non è iniziata con l’attacco dell’11 settembre che ha portato al crollo del World Trade Center. Già da molto tempo prima di quella data, infatti, una sorta di panico generalizzato era molto diffusa e riguardava ambiti anche molto diversi fra loro: si spaziava dalle colture OGM ai telefoni cellulari, dal riscaldamento globale all’afta epizootica.

Alcuni aspetti, in verità, sono reali ma non è questo il punto: il punto riguarda la costruzione del modo di far percepire il rischio, le idee sulla sicurezza e le controversie sulla salute, l’ambiente e la tecnologia. Sempre più spesso si tratta di modalità che hanno poco a che fare con la scienza e l’evidenza empirica: appaiono piuttosto modellati da ipotesi culturali sulla vulnerabilità umana. Ipotesi che in qualche modo rischiano di far cortocircuitare la percezione collettiva del sé, oscillante fra un’idea di immortalità presunta (perseguita da un’immagine di medicina conservativa e cura maniacale del corpo) e, appunto, quella di una fragilità e vulnerabilità perpetue. Con le persone sempre alla stregua di pazienti, bisognosi comunque. In ogni caso, quello che sul tema le ricerche empiriche insegnano e per come le cose appaiono anche dalle riflessioni teoriche dei pensatori più acuti di questa epoca, il quadro appare abbastanza chiaro. Pur indotte spesso dall’alto, le nuove paure sono per lo più legate allo sbriciolamento delle forme classiche di integrazione degli individui nella società.

Nella società contemporanea iper-tecnologizzata fa da contraltare proprio l’indebolimento dei legami sociali e delle relative cornici simboliche, che evidenzia la maggiore solitudine degli individui di fronte alle sfide sempre più impegnative che sono loro poste. Non vi sono né sciamani né benefici riti salvifici di alcun genere. Anzi, i tentativi di trovare sicurezza nell’affidamento carismatico o in qualche recinto ideologico totalizzante portano ad avvitarsi sempre più profondamente nella percezione di crisi e di rischio. Ma questo è un altro capitolo.

La qualità dell'informazione è un bene assoluto, che richiede impegno, dedizione, sacrificio. Il Quotidiano del Sud è il prodotto di questo tipo di lavoro corale che ci assorbe ogni giorno con il massimo di passione e di competenza possibili.

Abbiamo un bene prezioso che difendiamo ogni giorno e che ogni giorno voi potete verificare. Questo bene prezioso si chiama libertà. Abbiamo una bandiera che non intendiamo ammainare. Questa bandiera è quella di un Mezzogiorno mai supino che reclama i diritti calpestati ma conosce e adempie ai suoi doveri.

Contiamo su di voi per preservare questa voce libera che vuole essere la bandiera del Mezzogiorno. Che è la bandiera dell’Italia riunita.

ABBONATI AL QUOTIDIANO DEL SUD CLICCANDO QUI.

COPYRIGHT

Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA